En 2008, Gilles L’Hôte réalisait deux entretiens filmés avec Jacques Bouveresse : Le besoin de croyance et le besoin de vérité et Les intellectuels et les médias (DVD, durée 240 mn, éd. À la source du savoir)1. Je propose ici une transcription (en trois parties) de l’entretien sur Les intellectuels et les médias, accompagnée de quelques notes pour préciser une référence de Jacques Bouveresse à texte (article, livre), à un événement ou un contexte.

Première partie ici

Troisième partie ici

Jacques Bouveresse, Les intellectuels et les médias, 2ème partie

[Où il sera question de la puissance de la presse sur la vie intellectuelle, de son intolérance à l’égard des critiques de son pouvoir, de la question de la critique du capitalisme illustrée par la différence entre Orwell et BHL sur la question]

TRANSCRIPTION – Les titres reprennent le chapitrage du film, seules les notes sont de moi ; j’ai conservé le style oral de l’entretien par respect de Jacques Bouveresse ; je me suis contenté d’introduire une ponctuation, de supprimer les répétitions, les hésitations et les bribes de phrases abandonnées par Jacques Bouveresse quand il préférait reformuler une idée.

Pourquoi la critique des médias est-elle aussi faible ?

C’est une question qui me semble tout à fait primordiale. Mes parents me disaient toujours qu’il ne fallait surtout pas chercher la vérité dans les journaux. Comme vous le savez, c’est une banalité de dire ça, tout le monde le dit.

Cela dit, les gens sont toujours en train de vous dire, d’une part qu’ils ne croient pas un mot de ce qu’il y a dans les journaux, puis de s’empresser en même temps de le croire. En réalité, on ne peut pas se fier beaucoup à ce qu’ils disent, à la méfiance dont ils sont censés faire preuve à l’égard des journaux. Rien ne prouve que la crédulité à l’égard des médias ait diminué à ce point (mais enfin ça c’est un autre problème).

Mais ce qui m’intriguait quand j’étais gosse, ce que je n’arrivais pas à comprendre, c’est pourquoi il ne fallait surtout pas chercher la vérité à l’endroit précis où elle était supposée être — en quelque sorte par définition — puisque j’avais déjà compris qu’en principe les journaux étaient supposés nous dire la vérité sur des choses à propos desquelles on ne pouvait guère espérer l’apprendre que d’eux. C’est ce qu’ils sont censés faire : ils sont censés vous dire la vérité sur des choses sur des domaines où elle est tout sauf visible, et où on a même plutôt tendance à essayer de la dissimuler, en particulier ce qui se passe dans le monde politique, le monde des affaires, etc. Donc, je ne comprenais pas très bien cela et je pense que j’ai dû commencer très tôt à être interloqué par cette espèce de contradiction.

Quand on considère les médias, (enfin les journaux car à l’époque on n’appelait pas encore cela les médias, il s’agissait essentiellement de la presse écrite et de la radio, avec maintenant la télévision en plus), on a l’impression d’avoir affaire à un système qui ne fait pas ce qu’il est censé faire mais qu’il prétend être en train de faire, et qui fait même plutôt assez souvent le contraire, alors pourquoi ?

Un aspect du problème (qui n’est pas forcément le plus important) est la question du rôle que les médias jouent dans le domaine de la culture, dans le domaine intellectuel, où ils ont acquis, me semble-t-il, un pouvoir qui au fil des années est devenu de plus en plus important, et qu’ils sont pourtant d’ailleurs toujours en train de d’essayer de minimiser.

Quand on les critique sur ce point, ils vous expliquent qu’en réalité ils n’exercent qu’une influence tout à fait minime. On leur reproche souvent de disposer en quelque sorte d’un droit de vie et de mort sur les ouvrages de l’esprit, en particulier sur les livres, et ils vous disent : mais non ! pas du tout, ce que nous pouvons dire ou écrire n’a pas d’influence réelle.

Quoi qu’il en soit depuis les années 60, puisque c’est surtout à partir de ce moment-là que j’ai commencé à être concerné par ce problème, je me suis posé cette question du rôle qu’ils jouent dans la vie intellectuelle, de l’influence qu’ils exercent sur le monde intellectuel. Et là j’ai été frappé par ce que ce qui m’a semblé être le règne de l’injustice, de l’arbitraire, les plus inimaginables.

Je n’ai jamais cessé de me demander si leur arrive encore de faire un effort sérieux d’équité et d’objectivité, s’ils ont conservé ou non un certain sens de la justice, une volonté minimale d’essayer de traiter avec équité les différents représentants du monde intellectuel ?

Parce que vu de l’extérieur, évidemment, ce n’est pas du tout l’impression que l’on a. On a l’impression qu’ils s’intéressent qu’à un tout petit nombre de gens, à peu près d’ailleurs toujours les mêmes. Ils sont capables à un moment donné de mobiliser de façon complètement disproportionnée tous les moyens existants en faveur d’une ou deux personnalités, comme dans le cas, pour prendre deux exemples typiques, de Bernard Henri Lévy quand il publie un livre quelconque (indépendamment du contenu), ou ce qui s’est passé avec Michel Houellebecq2 pour la littérature. On se dit : mais comment est-il possible qu’à un moment donné pratiquement tous les moyens existants soient utilisés au profit d’un aussi petit nombre de de personnes ?

J’ai commencé à me poser ce problème dès les années 60. Je l’ai posé assez souvent. Je me souviens d’en avoir parlé avec Derrida, avec Bourdieu qui à l’époque n’était pas lui-même très sensible, je dois dire, à ce problème-là, il me semble qu’il est devenu beaucoup plus sensible par la suite, surtout dans les dix dernières années de sa vie, où là il s’est beaucoup impliqué et engagé sur ce type de question. Mais, pendant longtemps, je n’ai pas eu l’impression que le monde intellectuel était sensible à ce problème qui moi me turlupinait énormément et même m’obsédait un peu.

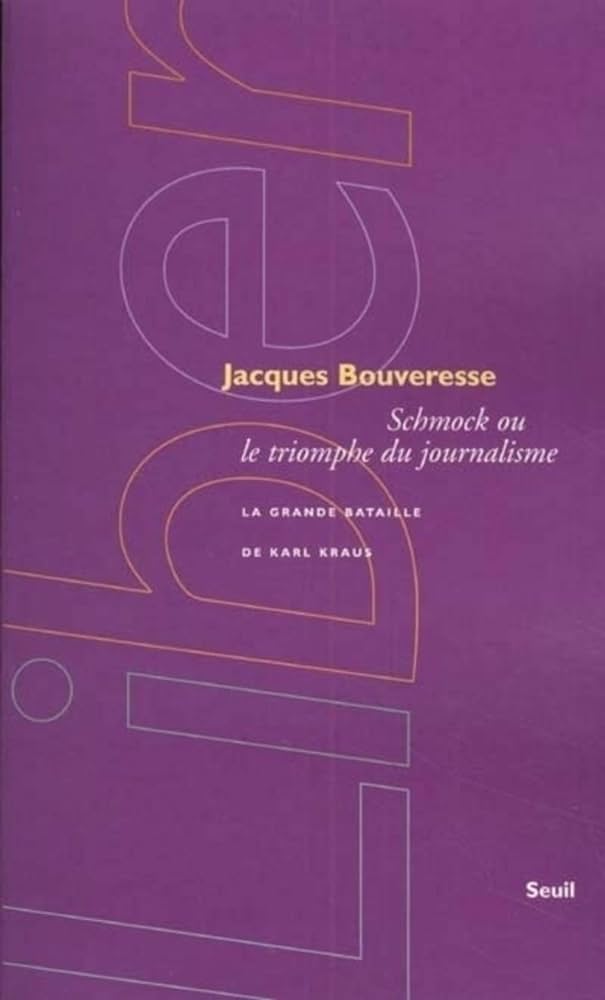

Ce qui est effectivement assez remarquable, c’est l’absence de critique sérieuse des médias de la part du monde intellectuel. Il y a de temps en temps, quand même, de bons livres qui paraissent, mais il n’y en a pas beaucoup et ils sont rarement bien reçus. Je le sais par expérience. Quand j’ai publié mon premier livre sur Kraus, Schmock ou le triomphe du journalisme3, je ne peux pas dire qu’il a eu des échos très très favorables, y compris dans le monde intellectuel, alors qu’on pourrait penser, après tout, qu’il s’agissait plutôt de défendre précisément le monde intellectuel contre l’emprise croissante des médias.

Vous posez la question de savoir pourquoi il y a aussi peu de critiques réelles et sérieuses des médias, que ce soit de la part du monde politique ou de la part du monde intellectuel. On ne peut pas dire qu’il n’y en a pas du tout, mais il est vrai que l’on pourrait s’attendre à ce qu’il y en ait bien davantage. Alors pourquoi ?

Un aspect de la réponse est évidemment qu’il y a une crainte, une peur réelle, de s’attaquer à un pouvoir aussi fort et aussi démesuré que celui des médias. En ce qui concerne l’attitude d’acceptation plus ou moins passive du monde intellectuel, il y a la peur de prendre le risque de déplaire aux médias. Prenez par exemple, le nombre des intellectuels qui sont prêts à prendre ouvertement le risque de déplaire à un journal comme Le Monde : il est extraordinairement réduit. Je pourrais compter ceux que je connais à peu près sur les doigts d’une main, pratiquement personne n’est disposé à prendre le risque de faire ce genre de chose. Même chose s’agissant du Nouvel Observateur.

Si vous voulez prendre le risque de déplaire fortement à la presse culturelle, chacun sait ce qu’est est le prix à payer pour cela, et il est considérable. Récemment Serge Halimi s’est posé la question4 : pourquoi le monde intellectuel critique-il aussi peu les médias ? Et un aspect de la réponse est celui-là : c’est simplement que nous, tous autant que nous sommes, nous dépendons jusqu’à un certain point de la bienveillance des médias pour exister. Quand vous écrivez un livre ce n’est pas très agréable (et cela l’est encore moins pour votre éditeur) de devoir se dire que probablement aucun des journaux importants n’en parlera parce que vous avez un contentieux quelconque en cours avec eux. Ce qui est le cas dès que vous dès que vous commencez à vous montrer particulièrement critique à leur égard : ils sont capables de vous le faire payer très cher. Je ne sais pas si c’est la réponse complète.

La réponse en ce qui concerne le monde politique est un petit peu la même et c’est vrai depuis très longtemps. C’était déjà vrai à l’époque de Kraus, cela l’était même particulièrement : il pensait, avec quelques raisons je crois, que le seul pouvoir réel qui fonctionnait réellement en Autriche était celui de la presse, étant donné que le système parlementaire ne fonctionnait absolument pas. Dans le Parlement autrichien on parlait une douzaine de langues, je crois, et était dans une incapacité presque permanente, ce qui fait qu’il était régulièrement suspendu par le pouvoir impérial — d’ailleurs, au moment de la guerre de 1914, le Parlement était suspendu, ce qui fait que la guerre a été décidée sans consultation du Parlement. Aux yeux de Kraus, les pouvoirs politiques étaient donc à peu près inexistants, c’était plus ou moins la presse qui gouvernait, qui décidait sur les questions importantes. Pour Kraus, c’est finalement en grande partie la presse qui a voulu provoquer et largement décidé la guerre. À cette époque-là, on appelait déjà la presse la 6e ou la 7e grande puissance, cela dépend comment on compte ; après on a parlé du 4ème pouvoir, en plus du législatif, de l’exécutif et du judiciaire.

C’est donc quelque chose qui est apparu très tôt. La presse s’est révélée être un pouvoir extrêmement important, extrêmement influent, à propos duquel se pose inévitablement le problème suivant : existe-t-il ou non un contre-pouvoir approprié à ce genre de pouvoir ?

Parce qu’on a l’habitude de dire que tous les autres pouvoirs se limitent l’un l’autre, que tout pouvoir appelle nécessairement un contre-pouvoir susceptible de le limiter, de l’empêcher d’abuser des forces et des moyens qu’il a à sa disposition. Est-ce est ce que c’est le cas avec la presse ? Cela n’est pas certain.

Est-ce qu’il existe actuellement un contre-pouvoir approprié et réellement efficace à ce genre de pouvoir ? Je n’en suis pas tellement sûr personnellement. C’est un des problèmes d’ailleurs que j’ai essayé d’aborder dans le livre sur Kraus auquel je faisais allusion.

Il y a en tout cas ce problème que la presse a tendance à évacuer en se présentant systématiquement comme étant elle-même dans le rôle du contre-pouvoir. Elle se perçoit et se présente essentiellement comme étant le contre-pouvoir, opposé aux abus de pouvoir de tous les autres pouvoirs. Les journalistes ne se perçoivent pas du tout comme un pouvoir, ou plutôt ils savent bien entre eux qu’ils sont les représentants d’un pouvoir, et Dieu sait quel pouvoir !

Mais, officiellement, ce n’est jamais comme cela qu’ils se présentent. Ils se placent toujours dans le rôle du contre-pouvoir menacé en permanence par les autres pouvoirs, c’est-à-dire menacé d’être contrôlé, censuré, de voir sa liberté d’expression amputée, etc.

Il y a un contraste tout à fait sidérant entre l’arrogance dont ils font preuve quand tout va bien (c’est-à-dire dans leur propre congrès, où à les entendre, ils représentent en quelque sorte la culture, ils sont les grands défenseurs de la vérité, de la justice, etc.) et leur modestie quand ils commencent à être critiqués ; quand la critique commence à devenir un peu trop insistante, on les voit devenir particulièrement modestes, tout d’à coup ils vous expliquent qu’ils n’ont pour ainsi dire aucune influence, qu’ils ne jouent pour ainsi dire aucun rôle, qu’ils ne disposent d’aucun moyen d’action, qu’ils ne pèsent en aucune façon sur les décisions, en particulier les décisions politiques5.

Il y a cette alternance constante entre les deux attitudes. Mais, je me permets d’insister sur ce point : je crois que l’un des aspects du malentendu qu’il peut y avoir entre les citoyens et eux est, qu’aux yeux du citoyen conscient, ils apparaissent quand même en premier lieu comme un pouvoir, mais ce n’est pas du tout de cette manière qu’ils se présentent, puisque, encore une fois, ils ont tendance à se présenter essentiellement dans le rôle du contre-pouvoir.

Comment les différences de principes se transforment en différences de temps

Vous m’avez interrogé sur la question du rapport conflictuel que j’entretiens depuis longtemps avec les médias — parce qu’effectivement cela dure depuis très longtemps. Un des aspects de la question que je j’ai tendance à ressentir le plus douloureusement est ce qu’on pourrait appeler une espèce de transformation de toutes les différences de principe en simples différences de temps, qui fait que l’on a l’impression que les seules qui comptent encore ne sont pas des différences de fond (ou des différences de principe), mais uniquement des différences de moment.

Ce que je veux dire par là peut être illustré par une anecdote de l’architecte Adolf Loos6 qui rapporte sa rencontre avec un décorateur moderne célèbre dans la rue :

Je rencontre le célèbre décorateur moderne X. dans la rue.

Bonjour, lui dis-je, hier j’ai vu un de vos appartements.

Oui, lequel est-ce ?

Celui du Dr. Y.

Comment, celui du Dr. Y ? Pour l’amour de Dieu, n’allez pas voir cette horreur Je l’ai faite il y a trois ans.

Ce qui est intéressant, c’est la réaction de Loos, qui est tout à fait conforme à ce qu’on peut-on pouvait attendre de lui :

Que ne le disiez-vous pas ! Voyez-vous, cher collègue, j’ai toujours cru qu’entre nous il y avait une différence de principe. Maintenant, je vois qu’il ne s’agit que d’une différence de temps. Un écart qui peut même s’exprimer en nombre d’années. Trois ans ! En effet, à l’époque déjà, j’affirmais que c’était une horreur — vous, c’est aujourd’hui seulement que vous le faites.7

Chaque fois que je le relis, ce passage me semble une description presque idéale du genre de conséquences qu’entraîne l’emprise croissante des médias sur la vie intellectuelle. Car c’est effectivement ce qui se passe : au fond, il n’y a plus guère que des différences de temps, il n’y a pratiquement plus de différences de principe. Il y a un moment pour penser à droite, un moment pour penser à gauche, c’est une simple différence de temps, à la limite, il n’y a même plus réellement de différence intrinsèque.

Et vous êtes confronté constamment à des gens qui tout d’un coup vous expliquent qu’ils en sont arrivés aujourd’hui là où vous en étiez déjà vous-même il y a 10 ans, et ils pensent qu’après tout ce n’est pas très important parce que, encore une fois, c’est une simple différence de temps. Ils ont donc pensé en fonction de l’air du temps. Ils pensaient en fonction de l’air du temps il y a 10 ans, maintenant ils pensent à nouveau en fonction de l’air du temps, et c’est simplement que l’air du temps n’est plus le même.

L’effet de tout cela confère aux choses intellectuelles et au débat intellectuel un caractère qui devient presque dérisoire parce qu’au fond vous avez l’impression que vous pouvez défendre n’importe quelle absurdité. Alors, certes, cela aura l’air ridicule aujourd’hui mais peut-être que dans 3 ans ou un peu plus, l’absurdité en question sera devenue à la mode, devenue quelque chose qu’il faut penser obligatoirement si on veut être conforme à l’esprit du temps.

Là on touche évidemment à une question qui m’a toujours semblée cruciale : le jeu intellectuel n’a strictement aucun intérêt si les différences de principe s’abolissent au profit de simples différences de temps. Devant quelque chose qui paraît futile il n’y a plus lieu de s’énerver parce qu’effectivement il suffit simplement d’attendre. Et si vous vous considérez comme tenu de défendre à un moment donné, de façon complètement solitaire et à contre-courant, une opinion hétérodoxe, après tout vous avez tort parce qu’il suffirait peut-être de laisser aller les choses, avec des chances raisonnables que d’ici 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc., ce soit cette opinion-là qui l’emporte ; il sera toujours assez tôt pour s’y rallier au moment où elle deviendra dominante. Cela me paraît un aspect vraiment très perceptible et très préoccupant du pouvoir qu’exercent actuellement les médias sur la vie intellectuelle.

« Il est vain d’être antifasciste sans combattre le capitalisme » : les intellectuels et le néolibéralisme

À ma génération, pendant longtemps, les lois du marché, l’économie capitaliste, c’était plus ou moins l’horreur, il ne fallait faire aucune concession à ce genre de système. D’ailleurs, les gens avaient souvent des attitudes d’une radicalité à cet égard qui était déraisonnable, pas sérieusement défendable. Mais il s’est produit à un moment donné, il n’y a pas très longtemps finalement, un ralliement assez massif du monde intellectuel à un système et à des valeurs que jusque-là ils se faisaient une sorte d’obligation de combattre, en particulier le système capitaliste et la loi du marché.

George Orwell, un intellectuel de gauche britannique qui avait vécu, sur le terrain, l’expérience de la guerre civile en Espagne, a dit que qu’il en avait tiré la conclusion suivante :

Après ce que j’ai vu en Espagne j’en suis venu à la conclusion qu’il est vain de vouloir être “antifasciste” tout en essayant de préserver le capitalisme. Le fascisme, après tout, n’est qu’un développement du capitalisme, et la démocratie la plus libérale – comme on dit – est prête à tourner au fascisme à la première difficulté8

Les gens de la génération d’Orwell pensaient que si on voulait s’opposer au risque de dictature et plus particulièrement de dictature fasciste, il fallait s’attaquer au capitalisme lui-même, pour eux c’était deux choses indissociables.

Mais Bernard Henri Lévy, qui a déjà expliqué à différentes reprises qu’il était particulièrement dangereux de s’en prendre au pouvoir de l’argent, a dit tout récemment ceci, dans un entretien au Journal du dimanche9 à propos de son dernier livre American vertigo :

J’ai voulu lutter contre l’antiaméricanisme par des rafales de réalité. Je disais déjà dans L’idéologie française que le cœur du fascisme résidait dans la haine phobique de l’argent et de l’Amérique. L’antiaméricanisme est une religion.

C’est bien une invocation du réalisme, il est allé voir sur le terrain, il s’est décidé à réagir contre l’illusion, la mystification, les fariboles qu’on raconte, par ce qu’il appelle « des rafales de réalité ». Il ajoute qu’il le disait déjà dans L’idéologie française ; il n’a pas changé d’avis. Laissons de côté la question de l’anti-américanisme, qui une question en soi bien sûr, parce que, comme vous savez, on a tendance aujourd’hui à assimiler toute critique des États-Unis sur certains points, aussi raisonnable, modérée et argumentée qu’elle puisse être, à de l’antiaméricanisme pur et simple — à la limite les gens qui étaient contre le la guerre en Irak, qui est une guerre dont il apparaît de plus en plus clairement qu’il ne fallait surtout pas la faire, étaient accusés assez ouvertement d’être victimes de ce que les gens comme Bernard Henri Lévy appellent une espèce de « haine phobique » de l’Amérique.

Laissons de côté la question de l’Amérique pour nous en tenir à la question de l’attitude adoptée à l’égard du pouvoir de l’argent. Là je suis tout de même assez sidéré quand je lis des phrases comme celles que je viens de citer, parce que j’ai envie de poser la question ; à partir de quel moment commence la haine qui est appelée ici « haine phobique » de « l’argent » ? Est-ce que dès que vous vous mettez à critiquer sérieusement le pouvoir démesuré, selon moi, et absolument révoltant que l’argent exerce en ce moment, vous n’êtes pas déjà victime de cette espèce de haine phobique de l’argent qui est considérée comme une espèce de préparation au fascisme ?

Vous voyez évidemment à quel problème nous sommes confrontés. Le pouvoir de l’argent est devenu tellement fou, qu’il inquiète désormais certains représentants du pouvoir politique et certains des représentants les plus éminents de l’Église catholique. C’est devenu quelque chose de tellement insensé et de tellement immoral que l’autorité politique d’un côté, les autorités religieuses de l’autre, estiment que cela ne peut pas durer. Et dans le même temps, vous avez l’impression d’avoir affaire à des intellectuels qui, eux, pensent au contraire que le pouvoir de l’argent a plutôt besoin d’être défendu, enfin si je comprends bien ce que Bernard Henri Lévy nous dit.

Je m’empresse de préciser que je ne suis pas en train de dire que les gens comme lui devraient distribuer leurs biens aux pauvres, ce n’est pas de cela qu’il s’agit, ce n’est pas cela qu’on leur demande. En revanche, ce qu’on est en droit de se demander, si c’est bien à des intellectuels de décider tout à coup de prendre la défense d’un pouvoir, dont on peut par ailleurs estimer qu’il se défend déjà suffisamment bien par lui-même, et même un peu trop bien, au point de devenir tout simplement démesuré. C’est quelque chose qui m’a beaucoup frappé, évidemment, depuis quelques années, puisqu’il y a eu un ralliement assez massif du monde intellectuel aux valeurs libérales et au système du marché, y compris d’ailleurs en ce qui concerne la gestion des affaires du monde intellectuel. Tout le monde trouve, semble-t-il, de plus en plus normal que dans le monde intellectuel lui-même, la loi qui règne et qui décide à peu près de tout, soit le la loi du marché, ou en tout cas un équivalent.

Du Goulag au marché, le retour du capitalisme sauvage

Un des éléments de réponse est probablement que ce sont des gens [ceux qui comme BHL dénoncent la « haine phobique de l’argent »] qui ont été plus ou moins tentés, à un moment donné, par la séduction exercée par une des formes de dictature moderne, c’est-à-dire le totalitarisme soviétique. Je crois que tous les gens qui ont été plus ou moins séduits par rapport à ce type de régime politique sont plus ou moins convaincus aujourd’hui qu’il faut absolument défendre le système capitaliste, parce que si on se relâche de façon quelconque sur ce point, on risque de fournir du même coup des armes à ce type de dictature. Ce qui fait que quiconque se met à critiquer soit les États-Unis, soit le système capitaliste en général, est aujourd’hui presque immanquablement accusé d’être implicitement un partisan du goulag, c’est-à-dire d’avoir de la sympathie pour des formes de gouvernement autoritaires, voire même dictatoriales, de type soviétique. Je ne dis pas que c’est l’explication complète mais c’est une partie de l’explication : quand on a cédé pendant un temps à la séduction que peut exercer sur des intellectuels — au départ, d’ailleurs, sur des intellectuels qui peuvent très bien être motivés par une forme de générosité sociale et politique — …donc quand on a été victime du genre de mystification dont les gens dont nous parlons ont été victimes, de façon plus ou moins explicite, on a évidemment tendance à en rajouter dans la défense du libéralisme, du libéralisme politique et du libéralisme économique qui semble en constituer la condition.

On a l’impression que si on veut bénéficier d’un système où les libertés politiques sont garanties, il faut accepter également (et c’est justement ce point qu’on pourrait avoir envie de discuter) comme présupposé le système du marché, le libéralisme économique et la loi du marché. Donc une des questions qui se posera de plus en plus sera de savoir jusqu’à quel point ces deux choses sont comparables. Est-ce qu’on peut avoir le libéralisme politique (ce que, je crois, nous souhaitons et demandons tous), c’est-à-dire un système où la garantie des libertés démocratiques soit assurée, sans se trouver obligé d’accepter en même temps le capitalisme et, je dirais, des formes de capitalisme qui ont tendance à devenir un peu sauvages ?

C’était aussi ce qui m’avait aussi frappé au moment où je travaillais sur Kraus. Quand Kraus s’est attaqué au pouvoir de la presse et, de façon plus générale, à toutes les formes de de corruption en Autriche, il s’est trouvé confronté à une forme de capitalisme qui était un capitalisme un petit peu archaïque, qui n’avait pas encore atteint le stade de la modernité (au sens où l’Angleterre l’avait déjà fait), une forme de capitalisme resté relativement primitif, plus ou moins sauvage, selon les critères actuels. Dans Die Fackel, Kraus évoque une grève à Brünn en Tchécoslovaquie, la ville qui s’appelle actuellement Brno, en République tchèque, où il y avait des usines de textile. Les ouvriers ont fait une grève de plusieurs mois pour obtenir le droit de travailler seulement 10 h par jour au lieu de 11 h : vous voyez dans quel état était le capitalisme autrichien, alors qu’en Angleterre, tout de même, à cette époque-là, la condition des ouvriers était sensiblement meilleure.

Ce qui m’a frappé est le fait qu’au fond il n’est pas impossible que, par certains côtés, le capitalisme tel que nous le connaissons en ce moment revienne à une forme de « sauvagerie »10 qui évoque un petit peu ce qui s’est passé il y a bien longtemps. Avec les phénomènes de délocalisation par exemple, il se passe des choses qui, à certains moments, rappellent un peu le capitalisme au sens du dix-neuvième siècle. On n’est plus dans une situation où il y a des enfants de 10 ans, ou moins même, qui travaillent dans les mines, comme il y en avait tant au 19e siècle, mais en Chine il y a, je crois, 6000 mineurs qui meurent chaque année d’accidents dans les mines — 6000 ! c’est absolument monstrueux.

Et donc j’appelle cela, si vous voulez, une forme de capitalisme sauvage où les règles élémentaires de respect de l’intégrité physique des ouvriers ne sont absolument plus respectées. Là, il y a quelque chose de très inquiétant qui est en train de se passer, mais, naturellement, comme les gens (y compris les intellectuels) ont tendance à faire confiance aux mécanismes de régulation spontanée, on pense que cela va s’améliorer progressivement, et que même dans ces pays-là le capitalisme va forcément s’humaniser. Je n’arrive pas à partager ce type d’optimisme.

Quelques extraits de Schmock ou le Triomphe du journalisme (Seuil, 2001).

Chapitre II : Un « progrès » trop cher payé ?

Dire que ce qu’on appelle aujourd’hui la « liberté de la presse » n’a pas grand-chose à voir avec l’espèce de droit naturel, constitutif et originaire auquel on a tendance à l’assimiler pourrait sembler, à première vue, tout à fait scandaleux. Mais Kraus ne fait en un certain sens que poser une question dont la légitimité et la pertinence peuvent difficilement être contestées. Ceux qui se sont battus autrefois pour la liberté de la presse ne l’ont sûrement pas fait pour que des irresponsables puissent tromper et manipuler « librement » l’opinion publique sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit, et encore moins pour que des journalistes comme Békessy11 puissent, au nom d’un prétendu droit d’informer, qui est aussi un devoir, conquérir des avantages et satisfaire des appétits qui sont d’une espèce purement crapuleuse. Le problème ne se réduit évidemment pas simplement à celui des abus qui peuvent être faits de n’importe quelle liberté et des mesures à prendre pour les empêcher ou, en tout cas, les limiter. Il est que parler d’un « devoir d’informer » et d’un « droit d’être informé » n’a tout simplement aucun sens si l’on ne donne pas au moins un commencement de réponse à la question « informer ou être informé de quoi. ». Et également, « pour quel usage ? ».

Schmock ou le Triomphe du journalisme, pages 47-48

Quand des mots comme « informer » ou « communiquer » en viennent à être utilisés de façon intransitive et sans aucune spécification d’aucune sorte, il faut comprendre que la difficile question « informer de quoi et pour quoi ?» a été résolue implicitement de façon tout à fait simple : ce pour quoi il existe un devoir d’informer et un droit de l’être coïncide exactement avec tout ce que les journaux ont les moyens de faire savoir à un public qui est censé vouloir l’apprendre.

Rien ne s’oppose plus, par conséquent, à ce que l’on parle d’« atteinte à la liberté d’information » à propos de tout et de n’importe quoi : aussi bien, par exemple, quand la loi essaie d’interdire aux journaux de violer l’intimité des personnes que quand le pouvoir politique cherche à les empêcher de révéler des scandales dans lesquels il est impliqué. Cet usage confus et indifférencié de la notion d’information et cette façon de brandir à chaque fois l’étendard de la liberté d’information menacée ne constituent, en fait, rien d’autre qu’une porte ouverte, de façon cynique, à tous les abus. Comme il a passé lui-même le plus clair de son temps à essayer d’informer le public de choses que les journaux lui cachaient ou sur lesquelles ils lui mentaient, Kraus était évidemment mieux placé que quiconque pour savoir à quel point il est important que la liberté d’information existe et soit protégée. Mais il pensait, d’une part, que le droit d’informer ne peut être dissocié de l’obligation corrélative de le faire honnêtement et que l’on n’a malheureusement aucun moyen réel de faire respecter celle-ci, puisque les journaux démontrent à chaque instant qu’ils peuvent l’ignorer en toute impunité, et, d’autre part, que l’on ne peut accorder à une majorité écrasante de représentants de la profession, dont la seule préoccupation est d’exiger une liberté d’action totale, avec une absence non moins totale de risques et de sanctions, le droit de s’abriter derrière l’exemple d’une toute petite minorité de journalistes courageux et responsables qui sont prêts, au contraire, à prendre des risques considérables, y compris parfois celui de leur liberté ou de leur vie, pour réussir à nous informer de choses réellement importantes, qui ne sont peut-être pas celles que nous voulons le plus savoir, mais sont, en tout cas, celles que nous devons savoir.

Schmock ou le Triomphe du journalisme, pages 48-49

Chapitre III : Le dernier pouvoir absolu

Quoi qu’en disent les journaux, la vraie liberté de la presse n’a probablement pas d’ennemi plus pernicieux que la presse elle-même. Comme l’explique Kraus dans le premier numéro de Die Fackel, contrairement à ce qu’elle répète, la censure la plus redoutable n’est probablement pas celle qui vient de l’extérieur, mais celle qu’elle est capable d’exercer elle-même, lorsque sa propre position et ses propres intérêts peuvent sembler menacés :

Ce que j’ai craint n’était pas la censure du procureur, mais plutôt la censure plus intime d’un rédacteur en chef qui, lorsque, plein de dégoût social, je voulais une fois pénétrer dans le démarchage ignominieux auquel se livrent nos littérateurs, dans les connexions qui existent entre le théâtre et le journalisme, s’efforçait avec une tendre sollicitude de détourner toute la colère vers des régions plus éloignées (« Die Unabhängigen », F1, 1899, p. 5).

Pour Kraus, il est clair que la corruption par excellence et la source principale de toutes les autres est la corruption de la presse. La raison de cela est qu’il écrit à une époque où la presse a acquis un pouvoir qui est en train de devenir proprement exorbitant, un pouvoir qui, pour être exercé correctement, exigerait un sens moral et un sens de la responsabilité exceptionnellement élevés, alors qu’il est malheureusement, pour l’essentiel, entre les mains de ce qu’il appelle des « avortons moraux ». Il n’y a d’ailleurs rien d’étonnant dans le fait que la perspective de disposer d’un pouvoir considérable acquis à peu de frais, qui donne l’impression de n’exiger que des compétences relativement modestes et de ne comporter que des obligations morales réduites, attire naturellement des gens dont le niveau intellectuel et le sens du devoir et de la faute ne sont pas particulièrement élevés. Mais le problème n’est évidemment pas seulement ni même d’abord celui des qualités et des aptitudes morales individuelles des propriétaires de journaux et des journalistes (bien qu’il puisse aussi se poser fréquemment et que Kraus ne manque jamais de le poser), il est plutôt que la presse a fini par acquérir une position telle que le métier même de journaliste est devenu synonyme d’impunité et d’irresponsabilité.

Schmock ou le Triomphe du journalisme, pages 72-73

Chapitre V : Où se situe le vrai danger ?

Une chose essentielle que Kraus a comprise très rapidement est que l’indépendance économique et financière est aujourd’hui, en matière de presse, la condition sine qua non de l’indépendance morale et intellectuelle. C’est la raison pour laquelle il a choisi la solution radicale qui consistait à être à la fois l’éditeur et le propriétaire, le rédacteur et même pour finir, à partir de 1912, l’auteur unique de sa revue. Il fallait, bien entendu, disposer au départ des moyens nécessaires pour cela. […] Comme le dit Edward Timms [biographe de Kraus], « le ton moral élevé qu’il a adopté a été rendu possible par sa base financière forte ». Il n’a jamais eu à faire à des patrons riches et intéressés le genre de concessions qu’il a reproché constamment aux autres journaux. Au moment où les autres étaient, pour une raison ou pour une autre, généralement de nature économique et financière, contraints de se taire, il pouvait encore parler.

Schmock ou le Triomphe du journalisme, page 120

Un problème auquel il a accordé depuis le début une importance décisive est celui de la dépendance de la presse par rapport aux grands annonceurs qui ont les moyens de s’offrir ses services. Kraus pense qu’il est à peu près impossible de croire que celui qui paie ne va pas à un moment ou à un autre exiger quelque chose en contrepartie et intervenir de façon plus ou moins directe dans ce qui est dit et, plus encore, dans ce qui ne l’est pas. Et il montre que c’est effectivement ce qui se passe dans la plupart des cas. J’ai à peine besoin d’insister sur le fait que ce qui constituait déjà un problème à l’époque de la Fackel est devenu aujourd’hui, étant donné le degré auquel la survie de la plupart des journaux et des magazines dépend désormais des recettes publicitaires, encore bien davantage. S’il revenait parmi nous, Kraus ne verrait dans cette situation que la confirmation d’une chose qu’il avait déjà dite et répétée, à savoir que le journalisme moderne doit être perçu avant tout comme un rouage et un auxiliaire essentiels dans le système du marché universel.

Schmock ou le Triomphe du journalisme, pages 120-121

[Kraus] aurait sûrement fait remarquer à nouveau que la vraie menace pour la liberté de la presse ne réside plus depuis longtemps dans la censure étatique, mais dans les formes d’autocensure qui résultent fatalement de l’assujettissement des journaux à des intérêts et à des pouvoirs économiques qui les contrôlent, et également que, si un doute est jeté sur quelque chose, ce n’est pas sur la liberté de la presse, qui pourrait difficilement être plus grande, mais plutôt sur l’indépendance des journaux et la volonté réelle de ceux qui les font de la faire respecter. Car si les journalistes sont toujours prompts à se mobiliser contre le spectre de la censure exercée par le pouvoir politique, ils sont généralement beaucoup plus discrets et beaucoup moins déterminés quand il est question des relations de dépendance économique dans lesquelles est impliquée de plus en plus la presse et des conséquences autrement plus redoutables qui en découlent.

Schmock ou le Triomphe du journalisme, page 122

TABLE

Au commencement était la presse…

Le Chant de la presse (Couplet de Schwarz-Drucker)

Lettre d’un lecteur d’aujourd’hui à l’éditeur de la Fackel.

-

De l’enthousiasme à la révolte

-

Un « progrès » trop cher payé ?

-

Le dernier pouvoir absolu

-

Quand la réalité dépasse l’imagination

-

Où se situe le vrai danger ?

-

La presse et le grand capitalisme

-

La fabrication de l’événement

-

Kraus a-t-il réussi ou échoué ?

-

Comment lutter contre la corruption ?

-

La satire est-elle encore possible ?

Quelques repères biographiques, historiques et thématiques

Notes

-

On les trouve sur Internet : Les intellectuels et les médias et Le besoin de croyance et le besoin de vérité. ↩︎

-

Bouveresse pense apparemment à la rentrée littéraire 2005 où Houellebecq, à qui le Goncourt avait « échappé » trois fois, était de nouveau en selle avec La Possibilité d’une île. Il le ratera une nouvelle fois d’une voix avant de l’obtenir 5 ans plus tard avec La Carte du Territoire. Cf. dans le même sa déclaration dans un entretien de 2006 : ‘Voyez ce qui se passe avec le système des prix littéraires, sur lequel personne, semble-t-il, ne se fait plus aucune illusion. Mais on continue. Le copinage et le renvoi d’ascenseur continuent, les prix littéraires aussi, les rentrées littéraires se suivent et se ressemblent. Regardez ce qui vient de se passer avec le lancement du livre de Michel Houellebecq. On est quand même étonné de voir _Les Inrockuptibles, _le grand journal satirique, apporter une contribution majeure à cet événement, apparemment sans se demander s’il est acceptable que pareille concentration de moyens publicitaires se porte sur un seul et unique livre. » Jacques Bouveresse, Frédéric Lambert, Rémy Rieffel (Entretien), « L’abîme des lieux communs », dans MédiaMorphoses, n°16, 2006. Page 11. Disponible en ligne ici. ↩︎

-

Jacques Bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus, Seuil, coll. « Liber », 2001. ↩︎

-

Étant donné la date de l’entretien, Bouvresse fait peut-être allusion à l’article de Serge Halimi « L’art et la manière d’ignorer la question des médias » publié dans Pour une analyse critique des médias : le débat public en danger (sous la direction d’Éveline Pinto et de Jacques Bouveresse), Éditions du Croquant, 2007. En ligne sur le site d’ACRIMED ici. ↩︎

-

Cf. Karl Kraus « Il est remarquable de voir à quel point les journalistes se font une idée modeste de leur métier quand on l’attaque et avec quelle effronterie ils se pavanent comme la sagesse du monde quand ils se recommandent au lecteur et croient être seuls avec lui. Eux-mêmes, dans leurs congrès par exemple, ne peuvent pas se manifester trop d’honneur, mais, quand on se comporte avec eux de façon polémique, on leur fait trop d’honneur. » ; cité par Jacques Bouveresse dans « “Au commencement était la presse…” Le pouvoir des médias & la rébellion de Karl Kraus : une leçon de résistance pour notre temps ? », Agone, n°40, 2008, page 215. Disponible en ligne ici. ↩︎

-

Adolf Loos (1870-1933), architecte autrichien. ↩︎

-

J’ai eu de la peine à retrouver l’origine de l’anecdote. Elle est tirée d’Adolf Loos, Sämtliche Schriften (en deux volumes), Franz Glück, Munich, 1962 et se trouve dans le 1er volume (qui comprend deux recueils 1. Ins Leere gesprochen : 1897 - 1900, 2. Trotzdem : 1900 – 1930), p. 252 : Ich treffe den berühmten modernen raumkünstler X. auf der Strasse. Guten tag, sage ich, gestern habe ich eine wohnung von ihnen gesehen. So — welche ist es denn Die des dr. Y. Wie, die des dr. Y? Um gotteswillen, schauen sie sich doch den dreck nicht an. Das habe ich vor drei jähren gemacht. Was sie nicht sagen! Sehen sie, lieber kollege, ich habe immer geglaubt, zwischen uns gibt es einen prinzipiellen unterschied. Nun sehe ich, daß es sich nur um einen Zeitunterschied handelt. Einen Zeitunterschied, den man sogar in jähren ausdrücken kann. Drei jähre! Ich habe nämlich schon damals behauptet, dass es ein dreck ist — und sie tun das erst heute. Ce volume est disponible sur archive.org, voir ici pour la page 252. Il existe une traduction française de ce volume que je n’ai pas pu consulter : A. LOOS, Adolf Loos, paroles dans le vide (1897-1900). Chroniques écrites à l’occasion de l’Exposition viennoise du Jubilé (1898). Autres chroniques des années 1897-1900. Malgré tout (1900-1930), Ivrea, Paris, 1994. Parmi les articles célèbres de Loos, il y a « Ornement et crime » (1908), paru la première fois en français dans le numéro 5 des Cahiers d’aujourd’hui de juin 1913, et que Le Corbusier a reproduit plus tard dans le n° 2 de sa revue l’Esprit Nouveau de novembre 1920 ; et « L’Architecture et le style moderne » paru en français pour la première fois dans le numéro 2 des Cahiers d’aujourd’hui, décembre 1912, p. 82 (les deux textes sont accessible dans un volume rassemblant Les Cahiers d’aujourd’hui de 1912 à 1913- sous le titre 1912 - est disponible sur Gallica, les textes de Loos se trouvent aux pages 82 et 250). La revue L’esprit Nouveau est accessible en version numérisée sur le portail documentaire de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. ↩︎

-

Cité par Jean-Claude Michéa dans Orwell, anarchiste Tory suivi de À propos de 1984, ed. Climats, 2008, pages 16-17. ↩︎

-

Le Journal du Dimanche du 26 mars 2006. ↩︎

-

« … sauvagerie, entre guillemets… » - précise Bouveresse. ↩︎

-

Le journaliste János Békessy, dit Hans Habe, né en 1911 à Budapest, installé à Vienne après la Première Guerre mondiale, qualifié de « maître chanteur » en raison de ses pratiques, est une sorte de magnat corrompu de la presse viennoise, dont le journal Die Stunde, soutenu par ses puissants amis de la haute-finance, flirte avec l’austro-fascisme. C’est pour Krauss le représentant d’un « nouveau type journalistique, encore plus impudent, plus commerçant et plus vénal ». ↩︎