En 2008, Gilles L’Hôte réalisait deux entretiens filmés avec Jacques Bouveresse : Le besoin de croyance et le besoin de vérité et Les intellectuels et les médias (DVD, durée 240 mn, éd. À la source du savoir)1. Je propose ici une transcription (en trois parties) de l’entretien sur Les intellectuels et les médias, accompagnée de quelques notes pour préciser une référence de Jacques Bouveresse à texte (article, livre), à un événement ou un contexte.

Deuxième partie ici

Troisième partie ici

Jacques Bouveresse, Les intellectuels et les médias, 1ère partie

[Où il sera question de la pratique du canular, de Sokal et Latour, de Gödel et Debray, de Bernard Henri-Lévy et des Nouveaux Philosophes, du postmodernisme, des faits et des interprétations, de l’autodéfense intellectuelle, des raisons expliquant la faiblesse de la critique des médias, des intellectuels et du néolibéralisme.]

TRANSCRIPTION – Les titres reprennent le chapitrage du film, seules les notes sont de moi ; j’ai conservé le style oral de l’entretien par respect de Jacques Bouveresse ; je me suis contenté d’introduire une ponctuation, de supprimer les répétitions, les hésitations et les bribes de phrases abandonnées par Jacques Bouveresse quand il préférait reformuler une idée.

Sokal, Bricmont, Gödel et Debray

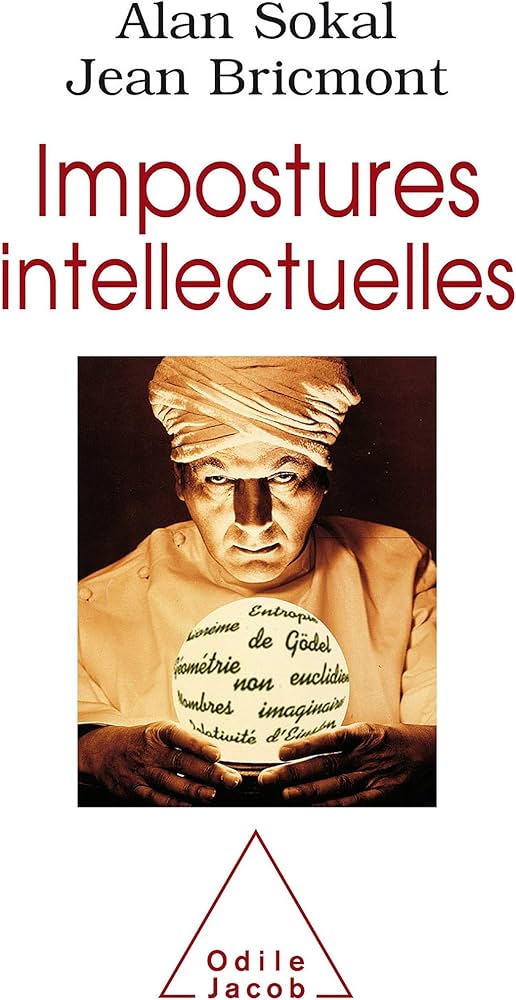

À l’origine, comme vous savez, il y avait eu ce canular entrepris par Sokal et Bricmont qui avaient fait accepter par une revue littéraire un article2 qui était une véritable bouffonnerie, c’est-à-dire un article qui, sous les dehors de la scientificité la plus rigoureuse, comportait des absurdités absolument patentes. C’était une parodie du langage de la science la plus sophistiquée et la plus avancée, et ce fait a échappé évidemment au directeur de la revue qui a publié l’article sans la moindre gêne. Ensuite Sokal et Bricmont ont dévoilé leur supercherie. C’est un exemple classique de canular, que Kraus3 lui-même dans [son journal], Die Fackel4, avait déjà pratiqué. Cela consistait à envoyer à un journal un article grotesque à propos d’un événement ; par exemple, à envoyer, à propos d’un petit tremblement de terre qui avait eu lieu à Vienne, un canular au grand journal libéral de l’époque, un petit peu l’équivalent de ce qu’a été et de ce qu’est encore Le Monde, à savoir le journal de référence de la bonne bourgeoisie cultivée.

Kraus, ou peut-être plutôt un ingénieur, qui s’appelait Schütz, avait donc envoyé un canular. Il faut savoir que, dans les mines, on utilisait une espèce de petit wagonnet qu’on appelait un « chien de mine », Grubenhund, parce que, lorsqu’il se déplaçait sur les rails, il faisait entendre un grincement qui ressemblait un peu à l’aboiement d’un chien ; Schütz a donc expliqué en termes extraordinairement savants, que peu de temps avant que se produise ce petit tremblement de terre, à Vienne, son « chien de mine », qui était couché dans le laboratoire, avait donné des signes d’inquiétude. Cela semble vraiment difficile à croire, mais la Neue Freie Presse, le grand journal de référence a bel et bien publié cet article. Ensuite, évidemment, la supercherie a été dévoilée.

[Voir mon article Le Grubenhund. Arthur Schütz, Karl Kraus, Bouveresse]

Au fond, Sokal et Bricmont ont un peu repris cette tradition du Grubenhund que Kraus défendait vigoureusement. Kraus a toujours défendu l’idée que c’était le genre de supercherie qui pouvait sembler en soi un peu un peu révoltant, mais auquel, d’après lui, on avait tout à fait le droit de se livrer, parce que c’était un moyen de défense naturel contre les abus de pouvoir des journaux, en particulier contre leur prétention à représenter la culture, la science, etc., de façon complètement illégitime.

Sokal et Bricmont ont donc repris cette tradition et se sont heurtés évidemment au même type de réactions : ils ont été accusés de malhonnêteté - ce genre de procédé étant considéré la plupart du temps comme déloyal - alors qu’en réalité ils n’avaient fait, pour l’essentiel, que citer des déclarations, effectivement passablement ridicules, de gens qui utilisaient des concepts scientifiques qu’ils ne maîtrisaient en aucune façon, et qui le faisaient, dans certains cas, avec l’intention évidente de se livrer tout simplement à une forme de bluff ; utiliser le langage de la science quand on est littéraire n’est très souvent qu’une façon d’intimider les lecteurs littéraires, qui sont évidemment assez faciles à mystifier parce que, comme en général ils n’ont pas une culture scientifique très développée, il faut souvent assez peu de choses pour faire impression auprès d’eux5.

Chose curieuse — enfin à la fois curieuse et assez prévisible — Sokal et Bricmont n’ont pas obtenu, non plus, un appui très évident du milieu scientifique lui-même, pour une raison qu’on peut expliquer assez facilement : les scientifiques ont tendance à considérer que les contraintes, qui à leurs yeux vont de soi quand on fait de la science, ne s’appliquent plus du tout quand on s’occupe de choses littéraires ; pour eux le domaine des lettres est celui où la liberté doit être la plus la plus complète possible, et cela d’autant plus que, sait-on jamais, des utilisations de concepts scientifiques, pouvant sembler complètement absurdes, pourraient peut-être sortir, finalement, des trouvailles réelles, susceptibles d’être utilisées beaucoup plus tard pour la science elle-même. C’est l’argument classique qui consiste à dire que sur la ligne de front de la science en train de se faire, on doit pouvoir se permettre des libertés considérables et donc que, de ce point de vue, il n’est pas souhaitable d’imposer des contraintes tout à fait strictes, et qu’il faut laisser en tout cas les littéraires en user à peu près de la façon qui leur convient, et puis on verra bien ensuite s’il y a, ou non, quelque chose à tirer de tout cela.

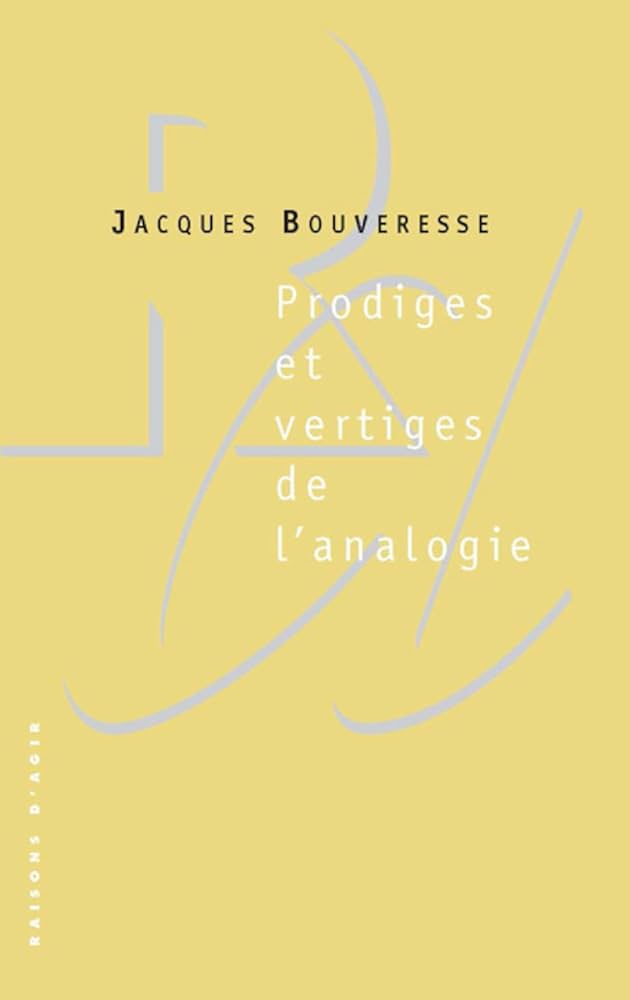

Le genre de réactions qu’a suscité le livre de Sokal et Bricmont m’a mis un peu en colère, parce que j’ai estimé qu’en l’occurrence, ils avaient besoin d’être défendus, notamment contre le milieu littéraire, mais pas seulement. Il se trouvait qu’il y avait un des cas qu’ils avaient analysés (et qui n’était pas celui sur lequel ils avaient le plus insisté) qui était l’exemple de l’utilisation que Régis Debray avait faite du théorème de Gödel.

Le théorème de Gödel est un résultat technique dont, aux yeux de tous les gens sérieux, le domaine d’application est passablement limité. Ce que Gödel a démontré en 1931, pour dire les choses en langage un peu technique, est que n’importe quel système formel, suffisamment riche en moyens d’expression pour exprimer l’arithmétique élémentaire, comporte au moins une proposition indécidable, c’est-à-dire une proposition qui n’est, dans le système lui-même, ni démontrable ni réfutable.

C’est un résultat qui est essentiellement technique, qui se réfère à une classe de système formels précis, ceux qui sont capables d’exprimer l’arithmétique ; il utilise une notion de décidabilité qui est entièrement relative : lorsqu’on dit qu’une proposition est indécidable cela veut dire qu’elle est indécidable avec les moyens de tel ou tel système formel précis. Il n’est pas question d’indécidabilité absolue dans cette affaire-là ; il n’est pas question non plus d’en tirer la conclusion qu’il y a des propositions arithmétiques qui ne seraient ni vraies ni fausses. Cela veut dire simplement qu’il y a des propositions arithmétiques qui sont exprimables dans le système, que le système ne permet pas de décider lui-même. Cela ne veut donc pas dire que ces propositions ne sont ni vraies ni fausses. C’est tellement vrai que la proposition indécidable de Gödel est vraie ; elle est vraie mais indécidable et on peut démontrer qu’elle est vraie.

Seulement, il se trouve qu’il y a tout un tas de gens, pas seulement de philosophes, mais également de littéraires, qui se sont servis de ce résultat, qui l’ont appliqué à tort et à travers, et qui en ont, de façon générale, tiré la conclusion que même la science, ou la science par excellence, la science qui représente le paradigme de l’exactitude, de la certitude absolue, à savoir les mathématiques, comportent des propositions qui au fond ne sont ni vraies ni fausses, ce qui est une absurdité pure, pour les raisons que je viens d’indiquer, puisque, ni Gödel, ni qui que ce soit parmi les gens sérieux, ne s’est jamais senti autorisé à conclure de ce que Gödel a démontré, qu’il y avait des propositions mathématiques qui ne sont ni vraies ni fausses.

Un des résultats que Gödel établit secondairement, mais qui devient, à certains égards, presque encore plus important, est le fait que les systèmes formels du genre de ceux que je viens d’évoquer ne sont pas en mesure d’établir leur propre non-contradiction, c’est-à-dire qu’on ne peut pas, avec les moyens du système lui-même, démontrer que le système est non-contradictoire.

C’est au fond ce genre d’exploitation que Debray a fait, et qui m’a beaucoup irrité parce que c’est particulièrement scandaleux de généraliser de cette façon un résultat qui a un sens technique précis et tout à fait limité. Debray s’est lancé dans toute une série d’extrapolations qui ont consisté notamment à appliquer le résultat de Gödel à la théorie sociale et à la théorie politique en général.

Pour résumer la situation, on peut dire en gros qu’essayer de transposer le résultat de Gödel n’a de sens que si deux conditions sont réunies :

-

premièrement, il faut que vous ayez une théorie qui est susceptible d’être axiomatisée, c’est-à-dire dans laquelle on peut mettre au départ un certain nombre de propositions précises qu’on appelle axiomes, et puis, de ces propositions on est censé déduire toutes les autres propositions à l’aide de ce qu’on appelle les règles de réduction ; autant que je sache, aucune théorie politique ne remplit exactement cette condition.

-

deuxième condition : il faut qu’il y ait des raisons de supposer que la théorie considérée est complète, c’est-à-dire qu’elle est telle que toute proposition qui peut y être formulée est soit démontrable, soit réfutable ; l’idéal, si vous voulez, ce serait que toutes les propositions vraies soient des propositions démontrables et que toutes les propositions fausses soient des propositions réfutables.

Or cette deuxième condition, il y a encore moins de raisons de penser qu’elle puisse être remplie les théories politiques et les systèmes politiques. Par conséquent, cette transposition est particulièrement absurde et même, à certains égards, particulièrement révoltante, parce que cela relève soit d’une incompréhension totale de ce dont il s’agit, soit d’un manque de sérieux évident, ce qui est ce qui est encore plus préoccupant.

Mais dans le cas de Debray, ce qui m’a gêné, c’est le fait qu’on ne peut même pas le soupçonner d’avoir cherché à faire de l’esbroufe ; il m’a donné l’impression de ne s’être tout simplement pas rendu compte du problème de principe que pouvait poser son utilisation du théorème de Gödel. Alors je me suis particulièrement concentré sur le cas de Debray pour une raison sur laquelle je me suis expliqué : la difficulté quand vous, quand vous essayez de dénoncer le genre d’abus auxquels s’en sont pris Sokal et Bricmont, est que souvent pour décortiquer un passage de 10 lignes et démontrer que c’est un tissu d’absurdités, il faudrait presque écrire 10 pages. C’est cela le problème : les choses absurdes sont très vite écrites, elles sont beaucoup plus longues à analyser et à dénoncer.

En outre, évidemment, chaque fois qu’on assume ce rôle-là, on se retrouve dans la position plus ou moins désagréable d’une espèce de Père Fouettard ; et on a l’impression de se retrouver dans le rôle du personnage qui est supposé détenir le savoir, qui fait la leçon à des gens qui sont des amateurs, etc., et là c’est une position de faiblesse, surtout auprès des médias, parce qu’on se retrouve obligé d’assumer un rôle qui est, de façon générale, très, très mal perçu.

Un ancien Nouveau Philosophe : l’appui des médias

Je ne mettrai pas Régis Debray et Bernard Henri Lévy dans la même catégorie, puisque Régis Debray, à mes yeux, reste un homme qui a une volonté de de sérieux tout à fait réelle, ce qui fait que j’ai quand même conservé une certaine indulgence pour lui. Mais Bernard Henri-Lévy, lui, a très vite fait un choix sur qui consiste à rechercher l’appui des médias contre l’appui des universitaires et des savants.

En gros, c’est ce qu’illustre l’exemple que vous avez cité, c’est-à-dire l’idéologie française et ses premiers livres en général, parce que le Testament de Dieu posait déjà un peu le même genre de problème. Il y a eu effectivement des critiques, en particulier de type purement factuel, qui ont été formulées. C’est le cas de pour L’idéologie française. Pierre Vidal-Naquet avait démontré de façon absolument irréfutable un certain nombre d’erreurs historiques évidentes et de mésinterprétations caractérisées7. Mais cela n’a produit rigoureusement aucun effet parce qu’on était déjà arrivé à un stade où, je crois, ce genre de choses ne comptait pratiquement plus.

Je crois me rappeler qu’au moment où est paru le dernier livre de Bernard Henri Lévy, American Vertigo, on a demandé Vidal Naquet comment il avait pris cette incapacité, cette impuissance, dans laquelle on se trouve relativement à des phénomènes comme celui de Bernard Henri-Lévy. Il a répondu que c’était un sentiment d’humiliation, un sentiment d’impuissance douloureuse. C’est ce sentiment que je ressens aussi parce que les gens comme nous sont en quelque sorte prévenus d’avance qu’ils ne peuvent rien contre un intellectuel qui est soutenu massivement par les médias. Le fond de l’affaire est là : vous avez beau être un universitaire tout à fait sérieux, qui connaît parfaitement ou qui en tout cas est censé connaître parfaitement la question (dans le cas dont nous parlons, L’idéologie française, il est évident que Vidal-Naquet avait une connaissance parfaite de la question), nous sommes avertis que ce n’est pas nous qui aurons raison. On ne peut pas et on peut de moins en moins avoir raison contre un intellectuel qui bénéficie de l’appui des médias.

C’est ce que j’ai expliqué, dans un article publié dans le Monde diplomatique8, en citant Kraus qui dit de notre époque qu’elle n’aime rien tant que le fait accompli, et en l’occurrence, c’est le fait accompli de la célébrité et de l’importance médiatiquement établie.

Une fois qu’un intellectuel est devenu médiatiquement important, c’est une chose sur laquelle on ne revient pratiquement jamais. Et ce n’est pas le point de vue de quelques intellectuels sérieux et qui bénéficient d’une certaine réputation dans leur ordre et dans leur monde qui va changer quoi que ce soit à cela, et le cas de BHL est une illustration tout à fait typique de cela.

En outre, c’est vraiment le choix qu’ont fait à un moment donné un certain nombre de jeunes gens — je parle du début de la « nouvelle philosophie », à peu près la fin des années 70 et le début des années 80 — qui ont choisi, dans toute la mesure du possible de contourner le jugement de l’Université et de la science pour aller s’abriter sous le parapluie des médias et de l’importance médiatiquement conquise9. Il y a gens qui ont réussi à la fois à conserver une certaine honnêteté et à bénéficier néanmoins d’un certain prestige médiatique, à la génération précédente, des intellectuels comme Sartre ou Foucault, qui sont des gens que personne, je crois, ne soupçonnerait d’avoir cédé sur la question de l’honnêteté intellectuelle.

Je crois que ce qui s’est passé au moment de l’émergence de la nouvelle philosophie, c’est, si vous voulez, le fait que les débouchés universitaires étaient de plus en plus restreints, il fallait donc trouver un autre moyen d’arriver. À partir du moment où vous choisissez le jugement des médias contre le jugement de l’Université, il y a un prix à payer : il faut être prêt à transiger assez sérieusement avec la rigueur, prêt à faire les choses de plus en plus vite ; il devient de plus en plus difficile de prendre le temps nécessaire pour travailler — écrire la moindre chose un peu sérieuse demande un temps considérable. C’était le cas de Bernard Henri Lévy qui n’avait aucune patience, il voulait vraiment arriver très rapidement au sommet.

Je me souviens qu’il y a eu une intervention de Régis Debray — c’est assez amusant à constater rétrospectivement — qui, à un moment donné, a fait la leçon à Bernard Henri Lévy en lui disant : quand même, il faut commencer par lire, il faut passer beaucoup de temps à lire, lire les auteurs sérieux, difficiles, etc. Et je me souviens très bien, parce que cela m’avait frappé, que Bernard Henri-Lévy avait répondu, désolé, je n’ai pas de goût pour les œuvres posthumes. C’est très révélateur : on ne peut pas faire ce que les universitaires jugent indispensable en principe de faire, c’est-à-dire commencer, par exemple, par consacrer 10 ans de sa vie à faire une thèse, à faire un travail difficile et érudit sur un auteur traditionnel — c’était tout à fait exclu, BHL ne voyait pas du tout les choses de cette façon.

Donc il n’y a pas nécessairement une incompatibilité entre l’honnêteté intellectuelle et le succès médiatique, mais si l’importance que vous avez est uniquement médiatique, ou presque complètement médiatique, alors il y a des conséquences qui en résultent et qui font que la possibilité de rester jusqu’au bout rigoureux et honnête est sérieusement compromise. Cette quasi-incompatibilité à partir d’un certain moment entre les deux choses se vérifie, à mon sens de plus en plus.

Sur « l’affaire Sokal » et ses suites (Debray, Gödel, Derrida, etc.), cf. la conférence de Jacques Bouveresse Qu’appellent-ils « penser » ? Quelques remarques à propos de “l’affaire Sokal” et de ses suites, du 17 juin 1998 à l’Université de Genève

cf. dans le corpus :

1° Alan Sokal, « Les mystifications philosophiques du professeur Latour » (il comprend le texte initila de Latour auquel répond Sokal);

2° Jacques Bouveresse, “Quand les sots Calent”, Le Monde de l’Éducation, n° 255, janvier 1998, pp. 54-55.

Distinguer les faits et leurs interprétations

Ce que je reproche constamment aux journalistes, c’est de ne pas respecter le principe krausien, c’est-à-dire ne pas se rendre compte qu’il faut être absolument impitoyable en ce qui concerne l’établissement des faits. C’est vraiment une chose avec laquelle il est impossible de transiger et avec laquelle, en réalité, ils transigent constamment. L’impression que j’ai depuis toujours est que — y compris sur des choses où au fond les vérifications ne seraient pas tellement difficiles à faire — ils ont une tendance assez caractéristique à se satisfaire d’approximations, voire même à imprimer des erreurs caractérisées, dont ils excusent d’ailleurs à peine après coup. Il y a donc déjà ce problème-là : il faut être absolument intransigeant pour ce qui concerne la vérité factuelle.

En ce qui concerne maintenant la question de l’interprétation, de l’évaluation, il faut évidemment s’astreindre à présenter comme étant une interprétation plus ou moins personnelle ce qui l’est effectivement ; c’est-à-dire ne jamais présenter comme étant de l’ordre de la vérité factuelle ce qui relève en réalité de l’interprétation, avec cette difficulté qu’il y a aussi des gens qui ont tendance à reprendre plus ou moins cette phrase célèbre de Nietzsche « il n’y a pas de fait, il n’y a que des interprétations ». Alors Dieu sait si cette phrase a été ressassée et si elle a servi à justifier les attitudes, les comportements, les plus contestables en matière intellectuelle.

À partir du moment où il y a plus de fait cela donne, évidemment, une liberté considérable à tous les gens qui n’ont pas très envie de se fatiguer pour essayer de reconnaître les faits. C’est d’ailleurs un point sur lequel Sokal dans un livre qu’il a publié récemment qui s’appelle Pseudosciences et Postmodernisme, insiste énormément, à savoir l’importance qu’il y a à apprendre aux gens à distinguer clairement ce qui est de l’ordre de la vérité factuelle de ce qui est de l’ordre de l’opinion, parce que si vous pensez qu’il n’y a pas de différence réelle entre ces deux choses, les vérités de fait et les opinions, c’est déjà très inquiétant. Si vous pensez ensuite — ce qui est aussi une tendance actuelle liée à ce qu’on appelle le postmodernisme — que toutes les interprétations et toutes les opinions sont au plus ou moins équivalentes (c’est l’un des un des problèmes qui se pose aujourd’hui, le problème du relativisme culturel), on peut avoir le sentiment que cela ouvre la porte aux abus les plus monstrueux et que cela crée des dangers de la pire espèce. Par exemple, si vous regardez ce livre de Sokal, il pose très clairement la question :

Est-il vraiment important que certaines personnes — universitaires pour la plupart, soyons clairs — pensent que la vérité est une illusion, que la science n’est rien d’autre qu’une sorte de mythe et que les critères de rationalité et de correspondance à la réalité sont profondément déterminés par la culture ?10

Alors est ce que c’est réellement important qu’il y ait que certains milieux intellectuels, plutôt restreints soit dit en passant hein, pensent ce genre de choses ? Et Sokal reconnait sans hésiter, et je le reconnais aussi très facilement, que ce n’est peut-être pas très important, mais il ajoute ceci :

Des doctrines bien plus pernicieuses abondent dans la société humaine, et, de toute façon, l’influence des intellectuels sur le monde qui s’étend au-delà de leur tour d’Ivoire est bien moins importante que nous nous plaisons souvent à le penser.11

Certes, ce n’est sans doute pas très important, mais Sokal dit :

Je me demande si le type d’esprit critique qui aide à distinguer la science de la pseudoscience pourrait aussi s’avérer utile lorsqu’il s’agit de distinguer la vérité du mensonge dans les affaires publiques — je ne dis pas qu’il s’agit d’une panacée, absolument pas, mais simplement que cela pourrait être utile.12

Les 3 derniers mots sont soulignés. Cela nous ramène à la question que vous me posiez au début à propos de l’affaire Sokal, et sur ce point, je réagis tout à fait exactement comme Sokal et également comme Chomsky.

Autodéfense intellectuelle

Chomsky dit assez souvent qu’il faut améliorer les moyens qu’ont les gens de pratiquer l’autodéfense intellectuelle. Comment peut-on y parvenir ? La question posée est très clairement la suivante : est-ce que c’est en affaiblissant, en oblitérant plus ou moins la distinction, que certains considèrent comme indispensable de faire, entre les faits et les interprétations, ou en tout cas entre les faits et les opinions, voire même en effaçant ce genre de distinction ? ou bien n’est-ce pas plutôt au contraire, comme Sokal le fait remarquer, en enseignant aux gens à distinguer clairement la vérité, en tout cas la vérité factuelle de tous les mensonges, les fariboles, que l’on peut qu’on peut raconter à son sujet ?

Et si je peux me permettre de citer encore quelques lignes, j’ai été absolument estomaqué en lisant sous la plume de Sokal — parce que je ne pensais pas qu’on en était à ce point, toujours dans ce livre Pseudosciences et Postmodernisme, il dit :

Je dois avouer que je suis légèrement déconcerté par une société dans laquelle 50% de la population adulte croit à la perception extrasensorielle - il s’agit des États-Unis, 42% aux maisons hantées, 41% à la possession par le diable, 36% à la télépathie, 32% à la voyance, 28% à l’astrologie - je pensais que c’était plus que cela, mais enfin…, 15% au channeling et 45% à l’exactitude littérale du récit de la Création dans la Genèse. Cependant, ajoute-t-il, c’est une inquiétude bien plus profonde que j’éprouve devant une société où 21% à 32% de la population pense que le gouvernement irakien de Saddam Hussein était directement impliqué dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001, 43 à 52% - donc des Américains - pense que les troupes américaines en Irak ont trouvé des preuves incontestables d’une proche collaboration entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Et 15 à 34% que les troupes américaines ont découvert des armes de destruction massive en Irak.13

Quand vous lisez ça, c’est absolument effarant. Et vous vous dites « mais Chomsky a raison », la tâche la plus urgente est de réapprendre aux gens la différence qu’il y a entre un fait et une chose racontée, y compris une chose racontée par un journal aussi sérieux qu’il puisse être.

Regardez la façon dont la presse américaine la plus sérieuse — celle qui passe pour exemplaire aux yeux du reste du monde pour son indépendance, son sérieux — s’est laissé impliquer au moment du déclenchement de la guerre en Irak dans une opération qui était une pure opération de propagande. Elle a épousé sans coup férir les thèses défendues dans un but éminemment intéressé par le gouvernement américain pour justifier l’intervention en Irak.

Et donc je dois avouer que, ayant lu moi-même Nietzsche et pas mal d’auteurs de ce genre, et les ayant même lus d’assez près, je me suis souvent interrogé sur la part de vérité que comporte cette affirmation « il n’y a pas de fait, il n’y a que des interprétations ». Mais quand je quand je lis le genre de choses que rapporte Sokal, là j’avoue que j’ai moins de scrupules tout d’un coup à dire : mais, tout de même ! il y a des faits objectifs et puis il y a ce qu’on peut raconter à leur sujet, ce n’est pas la même chose. Et du reste concernant ce qu’on peut raconter à leur sujet, les différentes façons de les présenter ne sont pas forcément équivalentes.

Voilà si vous voulez une des raisons ou peut-être la raison pour laquelle cet aspect du problème me préoccupe énormément. Et là pour le coup je me sens très proche évidemment de Chomsky, très proche aussi d’Orwell14, qui est quelqu’un que, malheureusement, on ne nous a pas beaucoup fait lire à ma génération (c’est quelque chose que je regrette), et c’était une des choses qui le préoccupait particulièrement. Orwell pensait qu’à partir du moment où l’idée même de la vérité objective était devenue complètement suspecte, tout devenait possible.

Il pensait en particulier que tout affaiblissement du sens de la vérité et de la sensibilité à la vérité, tout affaiblissement de la capacité de reconnaître les faits objectifs et la réalité objective, ne pouvait que faire le jeu des régimes dictatoriaux, et le jeu de de l’arbitraire, ce que je crois aussi.

Mais c’est une chose qui ne va pas du tout de soi, qui est loin d’être acceptée par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent, au contraire, que le moyen le plus efficace de lutter contre la dictature et contre l’arbitraire, serait plutôt de renoncer à l’idée de vérité elle-même ; si plus personne n’ose continuer à entretenir la conviction que ce qu’il croit est vrai, et même est la vérité, alors tous les espoirs ne sont permis : les gens cesseront de se faire la guerre au nom de la vérité, ils vont même presque certainement commencer à s’aimer les uns les autres, etc.15 J’ai les doutes les plus forts qui se puissent concevoir sur ce point.

Je veux dire que je ne crois pas du tout que les choses se passeront de cette manière, mais je reconnais que c’est devenu un point tout à fait crucial : faut-il encore continuer à défendre des idées comme celle de vérité et d’objectivité ? Ce n’est pas du tout ce que pensent les postmodernes : ils pensent que, politiquement, l’avenir de l’humanité est susceptible de s’éclaircir fortement si on décide de sacrifier purement et simplement les idées de cette sorte au profit d’idées plus faibles.

Par exemple, un philosophe américain qui est devenu très célèbre, y compris en France, Charles Rorty16, estime qu’il faut-il faut renoncer plus ou moins à l’idée de vérité, à des idées comme celles de vérité, d’objectivité, et remplacer l’idée de vérité par celle de solidarité. Et évidemment, il y a aussi des gens qui en sont arrivés à l’idée, comme je l’ai indiqué à l’instant, qu’à partir du moment où il n’y a plus de vérité, il ne peut plus y avoir de guerres de religion susceptibles d’être menées au nom de la vérité.

Maintenant, la question qui n’est pas résolue est celle-ci : pour quelles raisons les gens continuent-ils à ce point à tenir à la vérité, c’est-à-dire pourquoi les gens continuent-ils à croire que ce qu’ils croient est vrai ? Vous allez me dire : « ils pourraient se contenter de croire », après tout on pourrait se dire « bon ben, oui, chacun a le droit d’avoir les croyances qu’il veut, toutes les croyances sont du reste plus ou moins équivalentes ».

C’est ce que pensent un certain nombre de relativistes actuellement ; ils croient à une espèce d’équivalence fondamentale de toutes les idées et toutes les croyances.

Ce qui complique la situation est qu’il n’est pas possible de croire une chose sans croire en même temps qu’elle est vraie, ou, en tout cas, qu’il y a de fortes chances qu’elle soit vraie. Et à partir de ce moment-là, vous vous apercevez à peu près immédiatement qu’il y a des gens qui croient des choses différentes — et la plupart du temps, même opposées à ce que vous croyez, et qui sont tout aussi convaincus que vous que c’est vrai, et évidemment les possibilités d’affrontements commencent. Je ne crois donc pas du tout que ce soit en tenant un discours de prêcheur qui consiste à dire aux gens « renoncer à croire que ce que vous croyez est vrai et puis tout va s’arranger » que l’humanité se portera beaucoup mieux. Je ne pense pas du tout que la solution consiste à renoncer à des idées comme celle de vérité et d’objectivité.

La Bande à Zola

Il y avait eu avant Zola des exemples éminents entre tous ; on peut penser à Victor Hugo, à Lamartine, et beaucoup d’autres. Il y avait déjà eu des gens particulièrement illustres qui avaient assumé le rôle de ce qu’on a effectivement pris l’habitude d’appeler — surtout depuis l’affaire Dreyfus et l’intervention de Zola — l’intellectuel au sens actuel du mot. Un intellectuel étant supposé être quelqu’un qui, si j’ai bien compris, utilise l’autorité et la célébrité acquise dans un domaine où il s’est illustré (la philosophie si c’est un philosophe, la littérature si c’est un écrivain) pour intervenir dans des affaires qui relèvent de l’actualité immédiate et présentent un intérêt général.

Un des problèmes auquel se trouve confronté l’intellectuel en ce moment est celui que nous évoquions, quelle est l’obligation numéro 1 à laquelle l’intellectuel se trouve confronté : est-ce de défendre la vérité quoi qu’il en coûte ? ou au contraire, comme aurait tendance à se le dire un intellectuel postmoderne, de mettre en question, de façon plus ou moins radicale, l’importance excessive et abusive qui est accordée dans les sociétés comme les nôtres, à la science, à la vérité, à des notions comme celles de vérité et d’objectivité, etc. ? Et là c’est un vrai un problème très sérieux.

Si on est sensible à des arguments comme ceux qui sont invoqués par Chomsky et également par Sokal (le passage que j’ai cité est très révélateur), on est obligé de se poser cette question : qu’est ce qui sert le mieux la démocratie ? est-ce que c’est le genre de relativisme culturel radical que défendent certains, qui repose sur l’idée, au fond, d’une équivalence foncière de toutes les interprétations, de toutes les opinions, de toutes les croyances, etc., qu’elles soient scientifiques ou non scientifiques ? y compris les croyances religieuses, puisqu’il y a actuellement une tendance assez caractéristique à considérer que le rationalisme n’est au fond qu’une religion parmi d’autres, même la laïcité — on parle constamment, d’intégrisme ou de fondamentalisme laïque, ce qui est une façon de faire comprendre aux laïques qu’eux aussi défendent une religion et qui comporte ses propres extrémistes.

C’est totalement contestable. Je pense qu’il y a une confusion conceptuelle assez sérieuse et dangereuse dans l’utilisation d’expression de cette sorte. Mais c’est un peu là que nous en sommes : d’un côté, il y a des gens qui continuent à défendre une position assez traditionnelle, qui consiste à dire que la tâche prioritaire de l’intellectuel (et même presque unique) est de défendre la vérité ; et à l’opposé, il y a des gens qui disent « pas du tout » : l’intellectuel nouveau, l’intellectuel d’aujourd’hui, doit poursuivre un objectif complètement différent, c’est-à-dire essayer de se débarrasser et de débarrasser notre société de cet attachement traditionnel à des notions et à des conceptions qui sont aujourd’hui dépassées, y compris, malheureusement, celle de vérité à laquelle on est censé avoir accordé une importance qu’elle ne méritait pas.

J’ai cité l’exemple de George Orwell, j’aurais pu citer aussi sur ce point Bertrand Russell qui lui, dans ses textes politiques, a toujours défendu l’idée que si on abandonne l’idée de la référence à la vérité alors on peut s’attendre au pire. Il donne comme argument le fait que les régimes dictatoriaux n’ont pas de pire ennemi que la vérité objective et la science : ils se servent de la science quand elle peut leur être utile, notamment à travers ces applications techniques. Russell évidemment place à peu près sur le même plan, de ce point de vue, Hitler et Staline, il les voit comme deux dictateurs de la pire espèce, qui ont toujours professé au fond le plus grand mépris pour la science, des gens que la vérité scientifique n’intéresse pas, la vérité historique non plus d’ailleurs, puisqu’évidemment l’histoire dans les régime de cette sorte est, comme vous le savez, écrite autoritairement par le pouvoir ; il y a donc un mépris équivalent pour les vérités que sont en mesure de formuler les sciences exactes et pour les vérités de l’histoire. Et Russell pense que lorsqu’on a choisi d’adopter cette attitude, la porte est grande ouverte pour des dictatures de la pire espèce.

C’est un point qui à mon sens mérite tout à fait d’être discuté. Est-ce que la chose primordiale que les démocraties actuelles devraient essayer d’enseigner n’est pas justement un certain respect pour la vérité, ou peut-être apprendre aux gens à retrouver un certain respect pour la vérité ? Quand je dis la vérité, je dis la vérité objective, la vérité que l’on est en mesure d’établir au moins jusqu’à un certain point à l’aide d’arguments (pas forcément de preuves démonstratives), à l’aide de raisons et d’arguments.

On parlait tout à l’heure du théorème de Gödel, il y a des gens qui ont utilisé le théorème de Gödel pour nous asséner des vérités du genre « il n’y a pas de vérité absolue ». Mais il n’y a pas besoin du théorème de Gödel pour savoir qu’il n’y a pas de vérité absolue. La quasi-totalité des vérités dont nous disposons — les vérités mathématiques constituant peut-être l’exception qui confirme la règle, ne sont que des vérités partielles, qui n’ont évidemment aucun caractère absolu et qui sont toujours susceptibles à un moment donné d’être remises en question. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, la différence peut conserver toute son importance.

Ce qui apparaît dans les développements auxquels je faisais allusion sur les considérations d’Orwell, de Bertrand Russell, de Chomsky, de Sokal, c’est le fait que le développement, le renforcement, d’une certaine la sensibilité à la vérité fait peut-être partie de l’éducation démocratique, et c’est même peut-être un constituant, un ingrédient, essentiel de l’éducation démocratique.

Malheureusement, là on se heurte au à un problème dont nous avons déjà souvent parlé : est-ce que c’est exactement à cela que travaillent les médias ? Est-ce que l’influence des médias n’a pas pour effet, au contraire, de renforcer plutôt ce sentiment que chacun a droit à son opinion, qui vaut exactement autant que celle des autres ?

Donc, est-ce que le fait que nous vivions sous l’empire des systèmes de communication n’entraine pas comme conséquence un certain affaiblissement de la sensibilité à la vérité ?

Pour aller plus loin avec Bouveresse sur les médias, la presse et les intellectuels

J’indique quelques écrits de Jacques Bouveresse sur le journalisme, le monde intellectuel et la presse.

- Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus, Seuil, collection Liber, 2001.

- « “Au commencement était la presse…” Le pouvoir des médias & la rébellion de Karl Kraus : une leçon de résistance pour notre temps ? », Agone, n°40, 2008. En accès libre sur le site de l’éditeur :.

- « Karl Kraus, le monde intellectuel et la presse », dans Satire et prophétie. Les voix de Karl Kraus, Agone, 2007, p. 15-38

- Jacques Bouveresse, Frédéric Lambert, Rémy Rieffel (Entretien), « L’abîme des lieux communs », dans MédiaMorphoses, n°16, 2006. Pages 5-18. En accès libre sur le Portail Persée.

- Jacques Bouveresse, « On en est là… », Le Monde diplomatique, Mai 2006, pages 23 et 29.

- « Le philosophe, les médias et les intellectuels », revue Agone, n°41-42, 2009. En accès libre sur le site de l’éditeur.

Notes

-

On les trouve sur Internet : Les intellectuels et les médias et Le besoin de croyance et le besoin de vérité. ↩︎

-

Sur sa page personnelle au Département de physique de l’Université de New-York, Sokal a publié l’article dont le titre en soi édifiant : « Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity ». On pourra lire aussi sa réponse à la critique de Bruno Latour publiée dans le dans Le Monde du 31 janvier 1997 : Les mystifications philosophiques du professeur Latour. Alan Sokal avait mis le lien vers la critique que Latour avait publiée sur son site, mais qu’il a ensuite fait disparaître mystérieusement. Je mets en ligne l’ensemble ici. Et sur la page de Sokal on trouve aussi la “Réponse à Jacques Derrida et Max Dorra” (écrite avec Jean Bricmont) publiée dans Le Monde du 12 décembre 1997. ↩︎

-

Karl Kraus est un écrivain autrichien né le 28 avril 1874, à la fois dramaturge, poète, essayiste, et surtout un satiriste et un pamphlétaire redouté, que Jacques Bouveresse a fait connaître au public français, voir notamment : Jacques Bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus (Seuil, coll. « Liber », 2001) ; Jacques Bouveresse, Satire et prophétie. Les voix de Karl Kraus (Agone, 2007) ; Jacques Bouveresse, Les Premiers jours de l’inhumanité. Karl Kraus et la guerre (Hors d’atteinte, coll. « Faits & idées », 2019) ; et la très conséquente préface de Jacques Bouveresse, « Et Satan conduit le bal… Kraus, Hitler et le nazisme », à la traduction française du dernier long texte de Karl Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, Agone, 2005, pages 25-177. ↩︎

-

Die Fackel (« Le Flambeau »), journal publié par Karl Kraus de 1899 à 1936. Le titre résume l’esprit : il s’agit grâce au « Flambeau » d’éclairer le public d’un pays constamment abreuvé d’une propagande, de mensonges, par une presse asservie un pouvoir foncièrement corrompu, et grâce à « la torche » de ses satires incendiaires de dénoncer et combattre l’entreprise propagandiste d’écrasement et de destruction de l’intellect et de l’humanité. ↩︎

-

Voir sur ce point la conférence de Jacques Bouveresse, Qu’appellent-ils « penser » ? Quelques remarques à propos de “l’affaire Sokal” et de ses suites, du 17 juin 1998 àl’Université de Genève, et notamment son 1er point « 1. De l’art de passer pour “scientifique” aux yeux des littéraires ». ↩︎

-

Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob, « Hors collection », 1997. ↩︎

-

Le Nouvel Observateur du 18 juin 1979, a aussi publié une lettre de Pierre Vidal-Naquet sur le Testament de Dieu, et la réponse immédiate de Bernard Henri-Lévy. ↩︎

-

Jacques Bouveresse, « On en est là… »,_ Le Monde diplomatique_, Mai 2006, pages 23 et 29. En accès libre sur le site du Monde diplomatique. ↩︎

-

Cf. aussi l’entretien paru dans Philosophie magazine de juillet 2006, disponible en ligne et intitulé « Jacques Bouveresse : “Les philosophes se racontent beaucoup d’histoires” », où il évoque l’opposition entre la « consécration médiatique » et la « consécration académique » : « Pour des raisons évidentes, je me suis intéressé un peu plus particulièrement à l’emprise que la presse et les médias exercent sur les mondes de la culture et de la philosophie. Mais ce n’est sûrement pas le plus important, même si, en voyant les vedettes que l’on nous propose aujourd’hui pour remplacer les maîtres à penser de la génération précédente, il y a de quoi s’inquiéter de la dégringolade et du manque de discernement de ceux qui sont censés orienter le jugement des lecteurs. La situation s’est aggravée, me semble-t-il, depuis le moment où la nouvelle philosophie, à la fin des années 1970, a privilégié le jugement des médias par rapport à celui de l’université et a cherché à remplacer la consécration « académique » par la consécration médiatique. C’est une opération qui a réussi. Je ne connais pas d’autre pays où le divorce entre la philosophie dite « universitaire » et ce que les médias considèrent comme la philosophie vivante et importante soit devenu aussi radical. » ↩︎

-

Alan Sokal, (préf. Jean Bricmont), Pseudosciences & postmodernisme : Adversaires ou compagnons de route ?, Odile Jacob, 2005, p. 144. ↩︎

-

Ibid. ↩︎

-

Ibid., p. 146. ↩︎

-

Ibid., p. 144-145. ↩︎

-

Cf. le numéro de le revue Agone issu du colloque « Rationalité, vérité et démocratie - Bertrand Russell, George Orwell, Noam Chomsky » organisé par Jacques Bouveresse (pdf disponible en ligne en bas de page sur le site de l’éditeur). ; et Jean-Jacques Rosat, Chroniques orwelliennes. Nouvelle édition [en ligne], Collège de France, 2013. ↩︎

-

C’est tout à fait ce qu’affirment Vattimo et Rorty dans Il futuro della Religione. Solidarietà, carità, ironia (Garzanti Libri, 2004) et que résume parfaitement le philosophe Santiago Zabala, préfacier et éditeur de la traduction anglaise, lui-même disciple de Vattimo, Rorty (et de Latour) quand célébrant dans l’herméneutique de Gadamer, il évoque une « culture contemporaine du dialogue et de la fusion, dans laquelle la « connaissance » est remplacée par la « Bildung » (formation de soi ou « édification »), c’est-à-dire par une prise de conscience renouvelée que tout n’exige pas d’être expliqué scientifiquement », qui fait que « de cette façon, la religion devient un ethos universel, une position antidogmatique qui constitue le présupposé non seulement de l’herméneutique, mais même de la démocratie elle-même. » (ma traduction, je souligne). Cf. Santiago Zabala, « A Religion Without Theists or Atheists », dans Gianni Vattimo Richard Rorty, The Future of Religion, Columbia University Press. 2005, Préface, page 6-7. Traduction française : L’avenir de la religion. Solidarité, charité, ironie (dir. S. Zabala), Bayard, 2005. ↩︎

-

Cf. Jacques Bouveresse, « VII-Sur quelques conséquences indésirables du pragmatisme » dans Essais IV. Pourquoi pas des philosophes, Agone, « Banc d’essais », 2004, pages 205-246, Jacques Bouveresse, Peut-on ne pas croire ? Sur la vérité, la croyance et la foi, Marseille, Agone, 2007, pages 132-137 ; Pascal Engel et Richard Rorty, À quoi bon la vérité ?, Grasset, 2005. ↩︎